香港城中熱話是人人北上消費及報復式外遊,鄧皓荃(16 研究院公共政策)認為「去旅行見多識廣是好事,見到人家好的地方,要學習帶回香港,貢獻這片土地。香港獨特之處是保留了很多傳統文化,例如電影《破地獄》大熱,大家可能不知道依然堅持用廣東道教科儀的,只有香港及澳門兩個地方,根本你我身邊一切文化都是寶,只是大家沒留意。」

家中有拜祖先的,對燒香一定不會陌生,鄧皓荃(Aaron)說:「可能受家人影響,我們家中裝修是白色的,父母會去遍尋售賣香燭的地方,看看哪款香燒起來的煙較少,免將牆壁薰黑。我起初對香沒有興趣,真正燃起我對燒香的喜好,是中四時有次去到志蓮淨苑,途經一個殿聞到從未聞過的味道,站在那裡5 分鐘,記着那個味道,自此開始了尋香之旅,到訪不同老字號香店買香回家。」

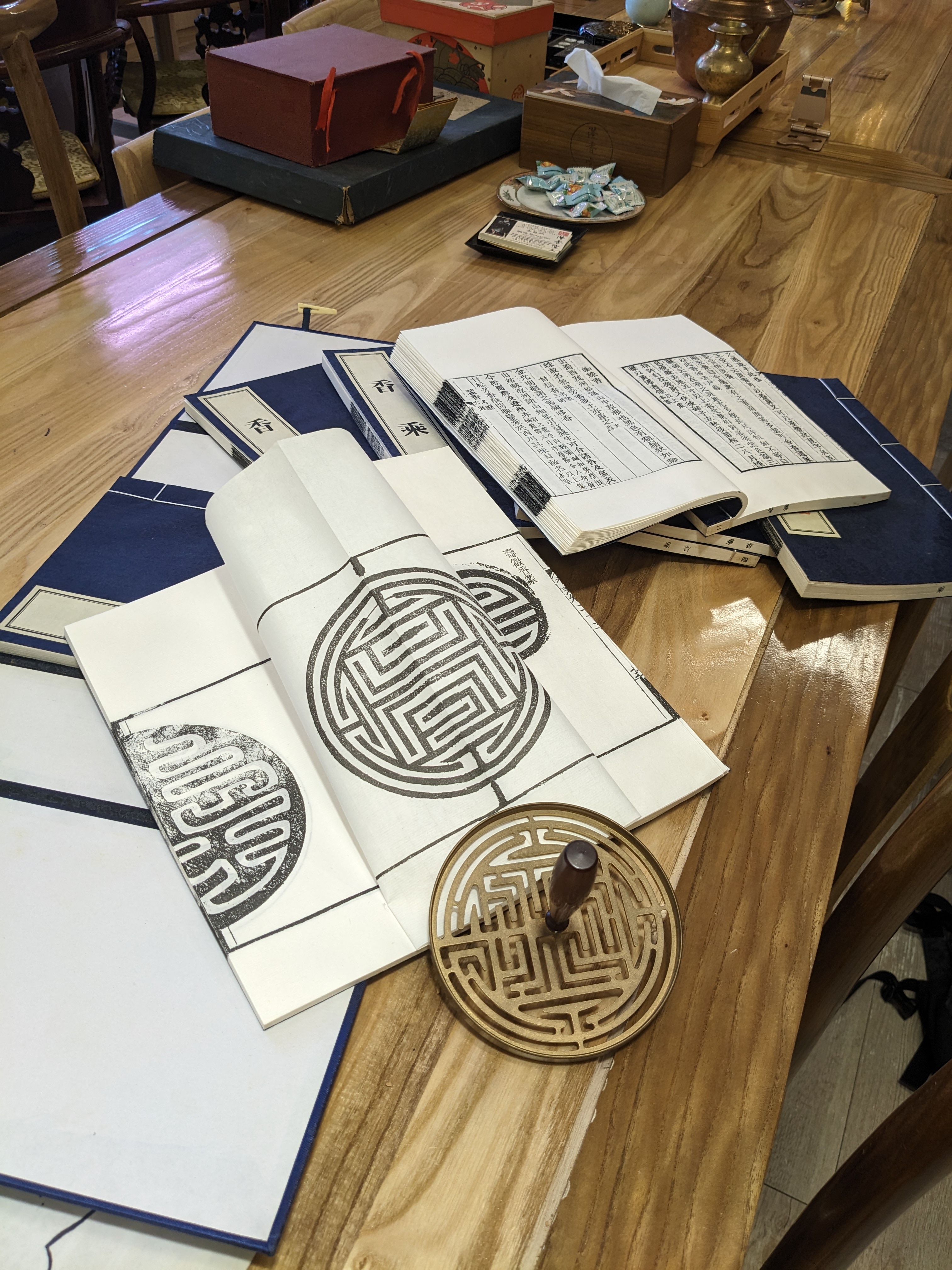

起初不懂選擇,買回來的依然是品質稍遜的化學香,怎樣燒也沒有記憶中的香氣,父母深怕他聞壞身體,於是幫忙尋找購買,「應該是07 年左右,他們去佛具店買了最貴的沉香,回家一燒終於找回那種味道,跟着去研究所有與沉香相關的資料,甚至參與了本地救土沉香的保育運動,那時我還未入讀中大,但認識了中大人類學系教授張展鴻,首次與中大結緣,在張教授介紹下,出席日本志野流香道大師來港舉辦的講座,才得知可以如此精緻地品香,往後深入鑽研香文化成為我的日常。」

修畢公共政策碩士,不想加入政黨的鄧校友,讀書時訓練了理解法律條文的能力,曾協助本地企業開設離岸公司,雖然算是學以致用,但念念不忘的仍然是香。「公司只得我一名員工,每晚做到12點,連聞香的時間也沒有。於是想起社會學教我戴上不同眼鏡換位思考,從老闆角度出發;我於是游說他請兼職幫忙,有了兼職幫忙,晚上我可以騰出時間去開班,與學員一起探討香文化,終於有機會一解心癮。」

除了對香情有獨鍾,但凡與傳統文化相關的,Aaron也去涉獵,既會彈琵琶、中阮等中樂器,大學做研究助理時,也主力研究潮州盂蘭,對非物質文化遺產(非遺)尤其有感覺。「我花了三年時間做田野調查,得出的結論是與其被動地由政府推動保育非遺,不如靠一個人的力量,做到幾多就幾多,社會上每位公民都有責任,既然我這麼熱愛文化,應該做點事情對文化作出貢獻。香港之叫香港正是因為自宋朝這裡已是種植土沉香的地方,曾經香港做香是很威風的,與澳門及台灣供應了全球華人的需求,早年我的instagram更收到來自新加坡及美國華僑甚至巴西人的短訊,要我幫忙在香港的老香莊訂香,可見香港在這方面的地位。最令我不甘心的,是見證非遺逐一消失,為何我們只可以懷緬過去,而不可以繼往開來呢?至少在香這方面,我想落墨去做好這件事。」

直至今時今日,香仍然未被香港納入非遺,鄧皓荃說出現式微的內在原因是香莊由家族繼承,不少下一代未必想接手,而外在原因則是燒香始終與祭祀文化有關,年輕人不看重祭祀,「不少人對傳統文化戴上有色眼鏡,看不上眼且覺得老土,唯有用各種方法令他們明白文化是瑰寶,例如燒檀香的作用是歸胃肺經止腹脹,與拜神及宗教沒關係,一切變得生活化才能將文化傳承下去。我覺得最羞家的,是發現本地研究潮州盂蘭第一人竟然是日本研究員,由別人來告訴你自己的文化中有什麼好東西,慚愧得無地自容。」

另一樣同樣難以理解,是香港人的定位。「咀邊時常掛着中西文化交匯的口號,但有幾多本地人會去理解其他居港族裔的文化?我的畢業論文題目是以跑馬地印度廟為例,研究在港印度人的身份認同,他們在香港札根了三、四代, 比香港人更香港人,老是聽人說要認識全方位的香港,但對於少數族裔卻沒有太多人理會。後來聽到粉嶺皇后山建居屋,要拆走山上的印度廟,我就十分緊張,碰巧認識一位尼泊爾朋友,跟他去尼泊爾人聚會時,提醒他們皇后山的印度廟即將被拆,鼓勵大家站起來保衞自家文化,於是透過傳媒及北區區議會的介入,聯絡政府部門商討,結果成功將廟宇保存下來。所以時常也說不要覺得自己勢孤力弱,覺得正確及有價值就身體力行衝出去做,結果如何並不重要,至少不會後悔!」

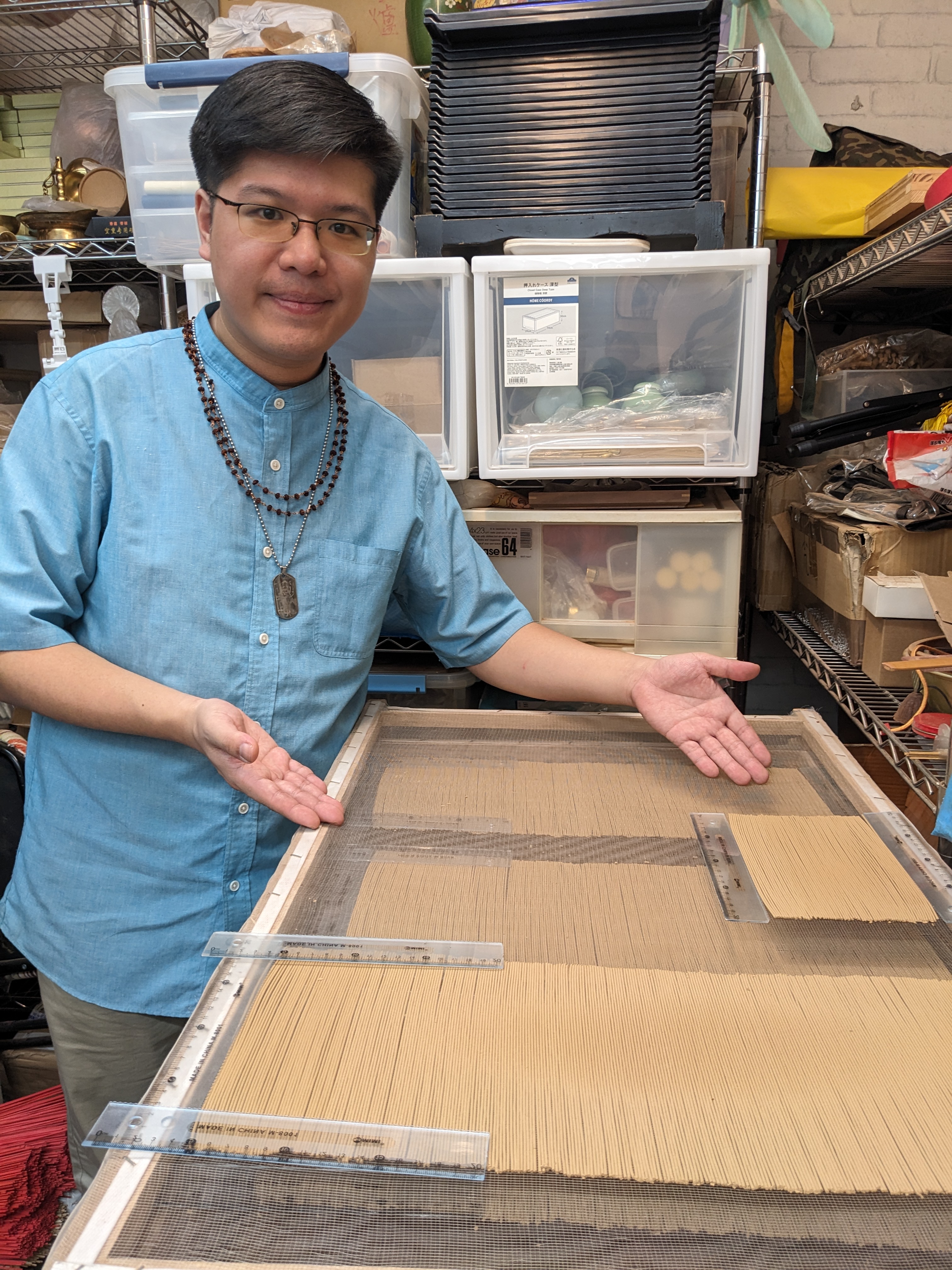

潮州盂蘭、印度廟、中樂、廣東佛事、蔡李佛⋯⋯Aaron瓣數多多,但香仍是他的主線,花了7年時間去保育,最困難是學製香。「老字號的師傅向來不傳外人,我要不停光顧成為老熟客,才肯透露一招半式給我。上一代的人什麼也靠自己,家中沒有桌子就動手做一張,很記得小學圖書館的書架,全是由校工一手一腳做出來的,現代人什麼也不懂得做,覺得付錢可以購買,但做香的手藝一旦失傳,屆時就算有幾多錢也買不到,所以我會將製香技藝毫無保留地傾囊相授,多人一齊做才能夠百花齊放,獨攬市場是不會有進步的,每個人做香調出的味道都不一樣,私心收起來做只會令它最終消失。」

訪問原文:《中大校友》季刊第一百零二十期.中大校友事務處 2024

網上閱讀《中大校友》12月號

PDF版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/202412/pdf/CUAM_202412.pdf

揭頁式ISSUU版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/issuu/