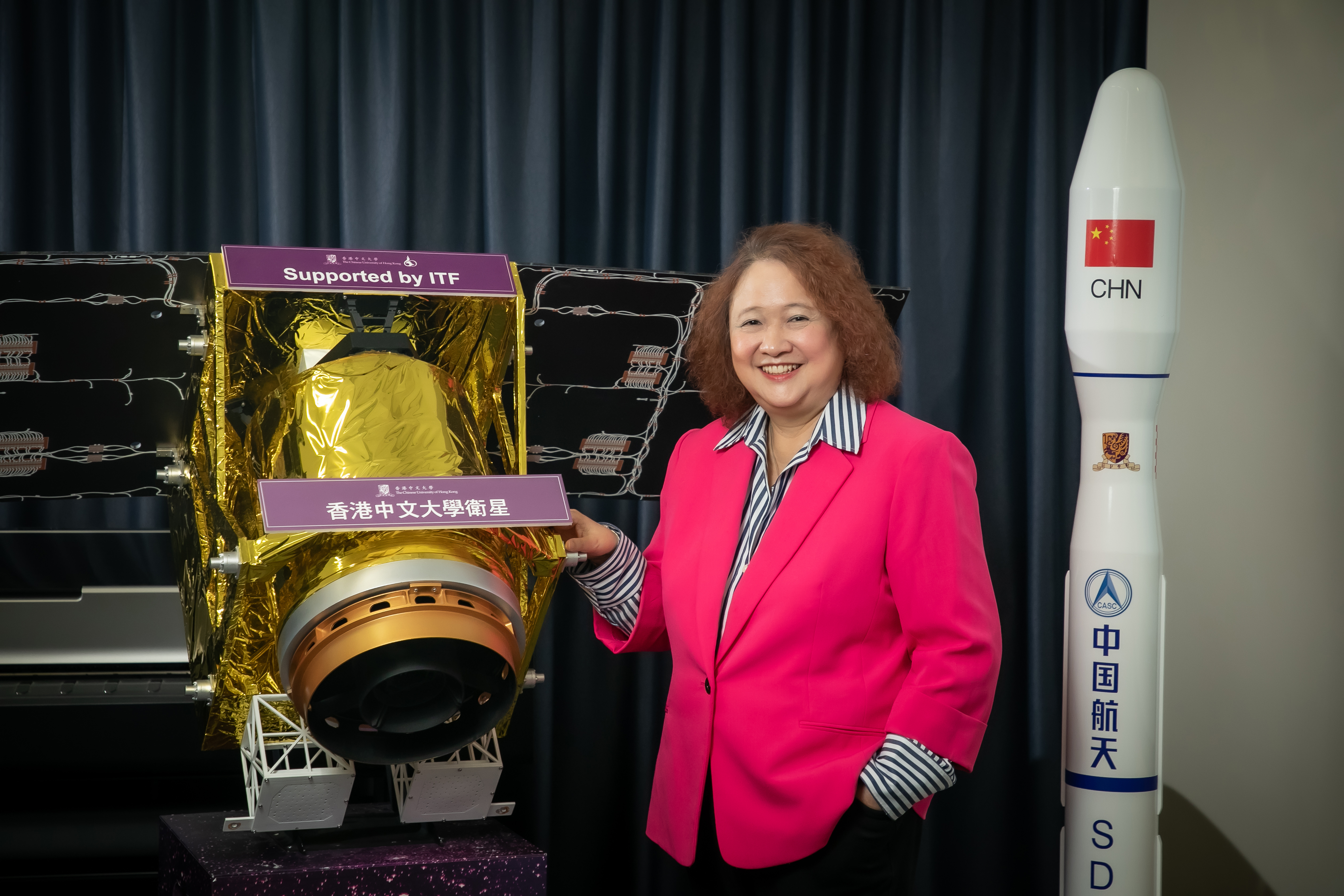

今年9月24日,中大聯同國星宇航研發的「香港青年科創號」衛星,由捷龍三號運載火箭搭載,在山東海陽東方航天港成功發射進入太空軌道,標誌着首顆由香港特區政府創新科技署資助的衛星誕生。崇基學院院長、中大衛星星座首席科學家、太空與地球信息科學研究所所長兼卓敏地理與資源管理學教授關美寶(85崇基地理)教授在現場見證衛星升空,心情相當興奮。她說:「未出發前,都覺得開心,但現場望着衛星發射上天的一刻,那種超級興奮是難以形容的,就像看演唱會一樣,現場看同影片直播完全是兩回事!」她形容這顆衛星只是開始,未來會發射更多衛星,願景是要組成衛星星座。

「香港青年科創號」衛星是中大直接參與設計、研發及數據接收的對地監測衛星,約三年前開始研發,關美寶教授是擔大旗者,她表示,「當中涉及其他學院及學生們的跨學科參與,聽到是中大的衛星,大家也都積極參與,不停思考衛星收集到的數據可以做到什麼,我們就希望將這些想法,全都放進去衛星之中。這顆衛星由初始已精心設計,確保將來能夠應用得到,我時常說重要的不是發射上去的衛星,而是由衛星傳下來的數據,所以一定要深思熟慮,在設計時已想好要放什麼入衛星之內,讓它未來能夠應用。」

作為首顆由香港特區政府創新科技署資助、大學研發的對地監測人造衛星,關教授坦言中大並非首間申請資助的院校,但最終由中大取得資助,除了是因為中大具備足夠科研實力,更重要是中大花了很多心思去做準備工作,這方面有賴大學不同部門的同事齊心協力,共同埋首合作完成此事。特區政府資助之外,還有國家支持才能成事。「我記得與國家航天局會面時,他們感到無比興奮,認為香港終於有屬於自己的衛星,更一口答允免費幫中大衛星發射,令我們節省千萬元的費用,還有國家對我們研究能力的認可,這一點很有意義。」

一顆衛星結構雖然異常複雜,但關教授說最難是衛星需要收集些什麼數據,「舉個例子,其中有個項目想收集綠地數據,原來綠地與健康及生態息息相關,於是要與教授及學生們磋商,了解他們的需要,數據收集時的精準度有何要求,才可以放進衛星設計之中;收集某方面數據時,或許就未能蒐集其他數據,因此要考慮整體成本及性價比等因素,這是最難的地方。」

今年年初全球學者庫公佈「2023年全球學者終身學術影響力排名」,關教授在地理學領域位列全國第一,作為地理領域知名學者,她的專業突然一躍上了太空,她說:「這是一顆對地觀察的衛星,發射成功進入軌道後,開始向地球採集資訊,那些資訊正正就是地理現象。這些資訊並非只供地理科可以用,而是可以同時供給跨學科使用的,例如較特別的是公共衞生學院,原來綠地數量與夜光曝露對人類的精神健康是會構成一定影響,以往進行相關研究時,數據較為粗糙,現時由衛星收集就變得很精準,重新影響整個學系的研究結果。」

當然這也是關教授的研究範疇之一,她提到將時空的(spatial-temporal)數據加入到健康領域,「實際上我已證明到,地理與健康是有相關性的,對於科研來說,這完全是範式轉移(paradigm shift),將所有人的想法徹底改變。而且地理不是只與健康有關,以往大家找不到地理與其他學科的關連,是因為缺乏精準地理數據,科學家無法定義當中的關連性,甚至影響政府制訂政策方向,這正是要發射衛星的原因。」

集合各科各系一起參與衛星設計,背後還有一個原因,「不是所有人都能夠成為太空人,但太空知識卻不論是科普還是深入研究,是人人可共享的。今次有地理系修讀碩士的同學現場參與衛星發射,她知道自己需要特定綠地資訊,透過衛星採集回來放到自己的功課之中;還有來自不同學系的人,大家一起合作,才成就今次壯舉。」

中大衛星另一特色,是國際首顆人工智能(AI)大模型科學衛星,關教授說加入AI的考慮很實際。「我們是全球首個將AI處理器放入衛星,難度很高,因為衛星體積細小,之前已經放了這麼多感應器進去,還要加入AI處理器,可想而知不容易,但我們堅持要加因為真的很實用,例如發生水災或是山泥傾瀉,要搜集大量數據協助救災,若然等數據由衛星傳下來就太慢了,救災是分秒必爭的,衛星加入AI,由AI將原始數據看一遍,篩選及分析,將有用的才下傳地球,當然仍未百分百準確的,但至少會快一點掌握資訊,盡速梳理災情。」

既然是中大衛星,衛星服務對象是以中大及香港優先,不過也同時會照顧鄰近地區,「我們與聯合國有共識,大家會互相幫忙;國家發射衛星的數目毋疑比香港多,但要將數據分享予第三方,需要通過既定程序,中大衛星有靈活性,可以很快將數據分享出來,在這方面中大衛星就能扮演面向世界的角色。」此外,中大衛星亦會與不同政府部門合作,「但衛星是為了中大學生跨學科研究而設,永遠也是中大優先。」

關教授說「香港青年科創號」是中大首顆衛星,「第二顆衛星安排明年發射, 它的作用是業務衛星(operational satellite),與第一顆衛星性質相近,但體積更大及更精準,收集數據會更多,未來儲到足夠數據時,甚至能夠預測天災。下一個目標是發射碳中和衛星,多國政府簽署了約章,要在2050年前實現碳中和,但好像沒有提過怎樣監察,如果有一顆碳中和衛星,希望能夠幫到這方面;另外我們也想做雷射衛星,諸如此類一系列的去做,最終目標是形成『衛星星座』(satellite constellation),將所有衛星連結起來。」

中大還打算借助今次機會,積極培育航天人才。「中大和中大(深圳)合作推出航天科學與地球信息學及 X 雙主修課程(Aerospace Science and Earth Informatics & X Double Major Programme)訓練航天人才,我們研究所也定期舉辦進階航天科學工作坊,吸引很多大公司來招攬人才,這樣逐少逐少去做,開拓年輕人的出路,而且科學範疇十分廣闊,由原理到應用到工程都是科學,不同興趣的同學也可參與其中。」

訪問原文:《中大校友》季刊第一百零二十期.中大校友事務處 2024

網上閱讀《中大校友》12月號

pdf版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/202412/pdf/CUAM_202412.pdf

揭頁式ISSUU版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/issuu/