Please click HERE for the English version

洪秋偉(Peter)回想小時候並沒有想過將來要做什麼,「小學只集中玩耍,特別是打乒乓球,中學入讀聖若瑟書院,有幾位學生是港隊乒乓球成員,其中一位學生的爸爸是香港乒乓球總會會長,其他並非同校的港隊成員也會來到聖若瑟書院練球,有很多機會接觸及參與乒乓球,每日至少打兩小時,還參與大量校外比賽,甲、乙、丙組都曾打過,不要說將來做什麼職業,就算是大學讀哪個科目也沒有去想。」

中六入讀理科,洪校友對生物科的興趣最大,本來曾考慮入大學讀醫科,但後來得知醫科書每本厚達三、四吋,資料繁多難背誦,自覺不是讀醫科材料,決定放棄醫科。「我的年代只有中大及港大兩個選擇,中大只需讀一年預科,而港大卻要兩年,聖若瑟傳統是走港大那條路,但我喜歡什麼考試也報名,所以也有報考中大,幸運地取錄了我,當時也在掙扎是否直接入讀中大,還是讀完中七去考港大,始終中學甚少有師兄走入中大,不過考慮到兩間也是大學,既然中大收了我就不作他想。」至於報讀市場學,Peter指是表姐的建議,「她說男孩子向商業世界發展不會錯,我覺得市場學應該不用背書,於是毅然選為主科。本身我對數學較有興趣,所以同時副修計算機科學,讀電腦十分講求紀律,但市場學卻崇尚自由發揮,能夠像我將兩者結合又游刃有餘的,相信屬於少數,但卻造就我集中研究如何利用電腦及統計學來分析市場學上的數據,變相在還未有大數據的年代,中大的訓練已令我走得很前。」

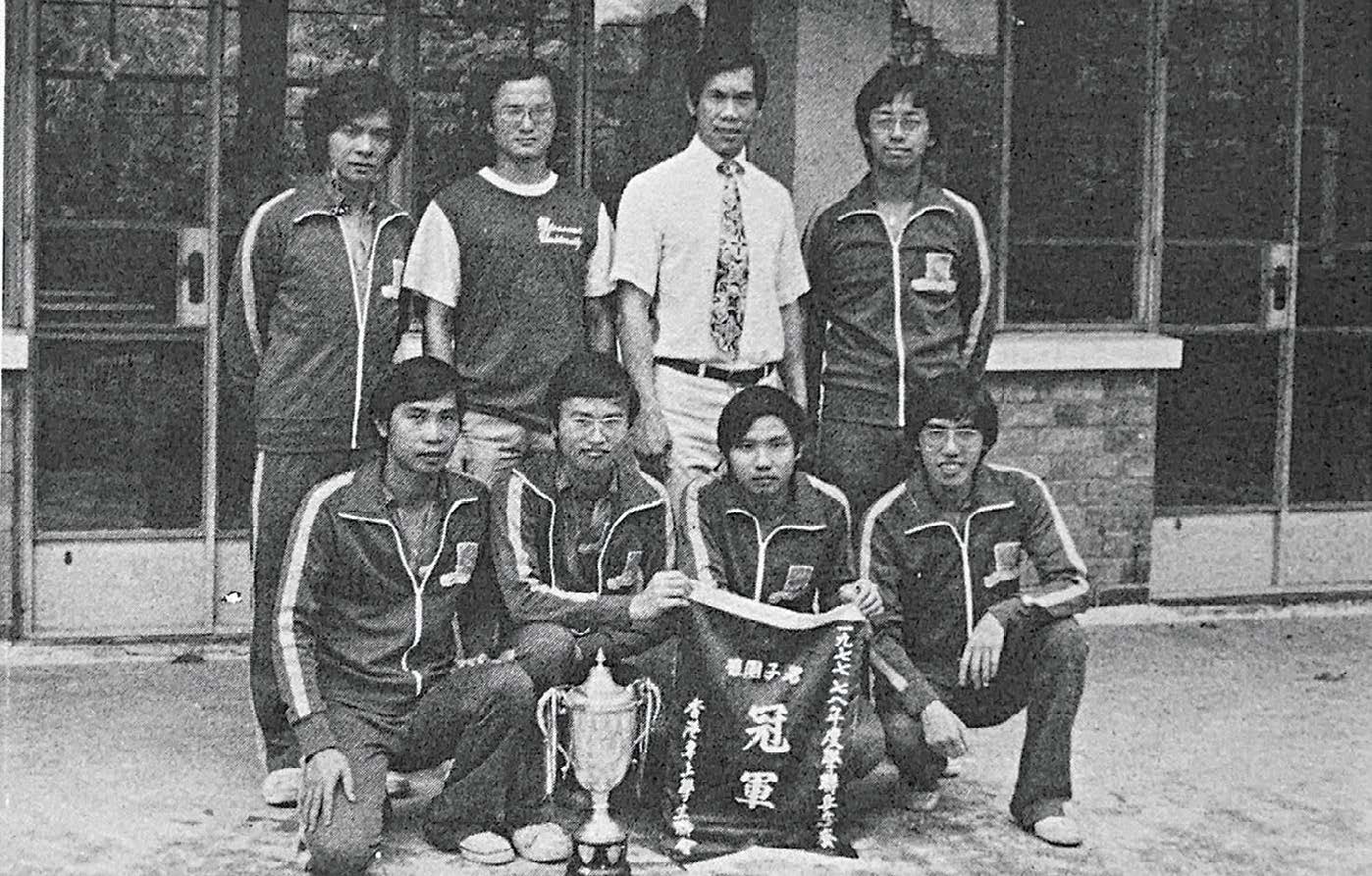

在崇基的四年,洪秋偉住過臨時宿舍、應林堂及明華堂,大部分時間在校園,他說中大生活對於個人來說很有紀念價值,原因是那四年實在太好玩,「入到大學可以自由發揮,想讀什麼想做什麼全屬個人自由,讀書以外我繼續打乒乓球,當過中大乒乓球隊隊長,不論學聯還是大專的比賽,一直也是全勝,有一年更遠赴台灣比賽,全都是開心的回憶。乒乓球的訓練對我也很受用,因為它有別於足球等其他運動項目,是很個人的運動,要靠自己去面對形勢變化,分析對方策略,雖然教練及隊友亦會提供一些方向,但最終取勝的關鍵是個人的臨場表現,以及揣摩對手心理,無形中訓練了我日後的決策(decision making)能力。另外還曾出任崇基學生會及崇基學院學生會工商管理學院院會的會長,為院校及同學辦事,又同時訓練了組織能力,可以想像四年大學生活其實很忙,能夠在大學體驗到的我也接觸過,真的十分好玩。」

既然這樣好玩,Peter到大學四年級時確實有留下來在中大繼續進修的想法,於是向李金漢教授請教,「李教授專注於市場學,教的所有科目我全部讀過,與他比較熟絡。他說關於市場學可以學的已從他身上學懂,加上當時在香港,市場學又並非主流學科,圖書館有關市場學的書籍,我也接觸過,或者要考慮其他地方,而美國正正是市場學的發源地,要在市場學繼續發展,可說是別無他選,於是決定報考美國大學。」Peter當時向西北大學及芝加哥大學提交申請,獲得兩間大學取錄,「李教授畢業於西北大學,而西北大學也公認為市場學頂尖學府,理論上選這間一定沒錯,但細想之下已研讀市場學一段時間,是否應該向商科其他範疇探索一下,令個人知識能再拓闊一點,最終因此選擇了芝加哥大學,芝大着重的是經濟及金融,在計量金融(quantitative finance)方面響負盛名,芝大關注理論及學術層面,所有商業知識也轉化為數學,對於副修計算機科學的我很受用。」

事實亦證明洪校友選擇正確,他說來到美國上課的第一天,已深深感受到芝大獨有的教學方式,「第一科是金融會計,教授上課時拿出一份公司審計報告,叫同學一起閱讀及分享見解,引導大家如何透過數字理解一間公司,跟在香港讀書的方式很不同,主力是要你多看多用,然後學懂如何決策,得益良多。在美國讀書自由度及發揮空間很大,會給予學生不同資源,讓他們達成想做的事情。」他說對這方面體會特別深,「去年商學院慶祝六十周年,邀請我回來與李金漢教授對談,其中討論中大去到一百周年時,應該朝什麼方向發展。我們不約而同認為大學生最需要的是解難能力,學習是終身的,我現在於工作中仍學到很多東西,助我理解和識別所面臨的每種情況,並應對世界上不斷變化的環境。因此同學應該在大學『學會學習』(Learn to Learn),並訓練他們懂得在任何環境下都能建立一個策略框架,游刃有餘地解決問題。」

九成芝大畢業生會選擇加入金融行業,但洪秋偉的興趣依然在市場學上,起初加入Johnson & Johnson等快銷品(FMCG)公司,擔任市場推廣的工作,真正令他投入國際視野的是後來加入AT&T工作。「當時掌管國際性業務,特別是幫助公司打入亞太區市場,對於電訊及媒體等領域多了接觸,也試過轉職至矽谷一間初創公司,去了解科技市場。後來獲香港的電訊公司邀請,結果又回到香港工作了十多年,之後才加入福布斯工作至今。」

在福布斯的工作,主力在美國以外的市場尋找商機,他說性質類似孵化器(incubator),「利用福布斯品牌發掘新的業務,當中包括媒體及非媒體行業,媒體主力是雜誌及網站,目前已覆蓋近八十個國家,而非媒體的生意則包括教育、地產、旅遊、人才招聘等業務,涉獵的範圍好像很廣,但背後理念主要是針對高淨值人士(high net worth),為這些企業高層主管(C-level executives)提供專業服務,助他們邁向成功。」他說福布斯的品牌價值是成功,「我們每年設立過百個排名及榜單,背後任務是要celebrate those who make it and inspire those who want to make it。今年是福布斯成立一百零八周年,一百周年時有人問我,下一個世紀福布斯會變成怎樣,我說肯定是比現在更多元化,要靠現在去孵化不同項目,來慢慢打好根基。我不怕失敗,最怕是停滯不前,別人走得很前我卻仍在原地,那就百分百注定失敗。」

要成功,Peter說一定要創新,守舊而不肯轉型的,終歸會被人淘汰。「正如十多年前,我們還在印製厚疊疊的紙本雜誌,互聯網浪潮一瞬湧至,我們立刻變陣推出投稿模式(contribute model),由不同界別的專業人士來供稿,將他們變成專欄作家,令內容上更為多元化。現時已成為一個有三千人寫文章的平台,自然吸引到人流,有人流就有廣告,這全賴我們懂得盡早轉型,即使到今時今日,其他對手仍未能做到我們的規模。」

於美國及香港大型企業工作逾25年,洪校友認為兩地職場分別頗大,「香港是機會主義者的社會,一有任何機會出現,所有人一窩蜂去跟隨,好處是速度很快,成為香港的成功之道。美國卻並非這樣,因為機會成本太大,做每件事都要想清楚如何做,而且分工極度仔細,不似香港一人身兼數職,在美國必定要靠團隊來完成,速度上確實較香港遜色,但卻培育出不少精通單一領域的專家(subject matter expertise),所以在美國工作要成功,人與人之間的合作十分重要,香港如果個人能力夠強,已可獨當一面;兩套方法沒有對與錯之分,只是因應不同環境及文化而衍生出來。」

除了工作上的分別,管理上兩地分別亦很大。「香港較貼近亞洲文化,老闆大多一言堂,一句指令要所有人跟隨,這是速度夠快的原因之一。美國卻不是這樣,他們的管理是 get things done through people,要管着不同人一起做,所以如何提供動力去推動整個團隊去工作才是關鍵。」

近年公眾熱烈討論人工智能(AI)會否取代人類工作,Peter認為難以一概而論,「以我最熟悉的媒體行業為例,互聯網肯定是顛覆了整個行業,有人說AI就是下一個顛覆,其實言之尚早,無疑確是有文章由機械人代筆,但例如今天你跟我做訪問,這是AI取代不到的,很多行業例如維修水喉,很難用AI取代,與其花心思去討論AI會否搶走人類工作,倒不如想方法怎樣好好運用AI,我會視之為工具,在商業層面幫我分析及理解什麼人看什麼內容,又或是什麼內容能令哪類讀者會停留時間長一點。利用AI發掘更多資源,甚至做到不同的產品,從而提升整體效率,才是大家要研究的課題。」

洪秋偉坦言AI影響最大的是下一代。「我覺得未來學生單是讀書已不足夠,反而要看他具備什麼技能,去年有三成哈佛大學商學院應屆畢業生找不到工作,就知道情況有多嚴重。AI必定是未來兩、三年必備技能,因此大學要將科技融入不同學科之中,在教育方面不能一成不變。中大學生很出色,但對於人與人之間的溝通,以及職場需具備的技能方面卻有點缺乏。我個人認為要讓學生多接觸學校以外的事物,大學要多與私人企業合作,讓學生可以多看多體驗;試過有次福布斯在阿姆斯特丹舉行Under 30創新峰會,我跟中大聯絡及安排了五位學生前往參加峰會,他們事後讚大開眼界,世界上有很多人在做各種各樣的事情,令學生明白學校以外還有無限可能性。如果大學可以多行一步,相信學生的視野會很不同。」

訪問原文:《中大校友》季刊第一百二十一期.中大校友事務處 2025

網上閱讀《中大校友》3月號

pdf版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/202503/pdf/CUAM_202503.pdf

揭頁式ISSUU版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/issuu/