談起學問,陳志新(72新亞經濟)說大學的幫助很大,讓他知道學海無涯,一個人沒可能學懂所有知識,「大學是訓練自己多動腦筋的地方,慢慢找到自己的出路,知道什麼適合自己。」他說從事航運數十年,道理也是一樣,「航運的範圍既寬且廣,任何人也不可能負責所有東西,而且這麼大的一個行業,每個環節都是商機處處,選擇到合適個人發揮的地方,定能闖出一番事業。」

七十年代香港經濟蓄勢起飛,陳志新大學畢業後即時投身職場,賺取收入幫補家庭。「我是考完試第二日立刻上班的,家裡並不富裕,父母都希望我能盡快賺錢養家。當時真的只要有工作就去做,並不是特別要選航運這行,唯一考慮是覺得航運行業前景不錯,不論將材料運到工廠生產,還是生產後將貨物由工廠運到世界各地,都需要飛機、鐵路或貨輪來運輸,其中船的運貨空間最多而成本也最低,所以大部分會用上航運服務,於是我選擇了這個行業。」

第一份工作是在船公司擔任管理培訓生,慢慢認識到行業如何運作,以及建立人際網絡。陳校友說有幸與香港經濟同步發展,「以往貨物是散裝運送的,七十年代貨櫃剛剛出現,運送的貨物數量飆升,對航運的需求急速倍增。我剛入行時,香港已超越希臘,成為全球最多船位的地方,包玉剛、董浩雲、趙從衍及曹文錦在那個年代均成為揚名國際的船王,從他們身上見到航運業不斷增長,於是決定留在行業至今。」

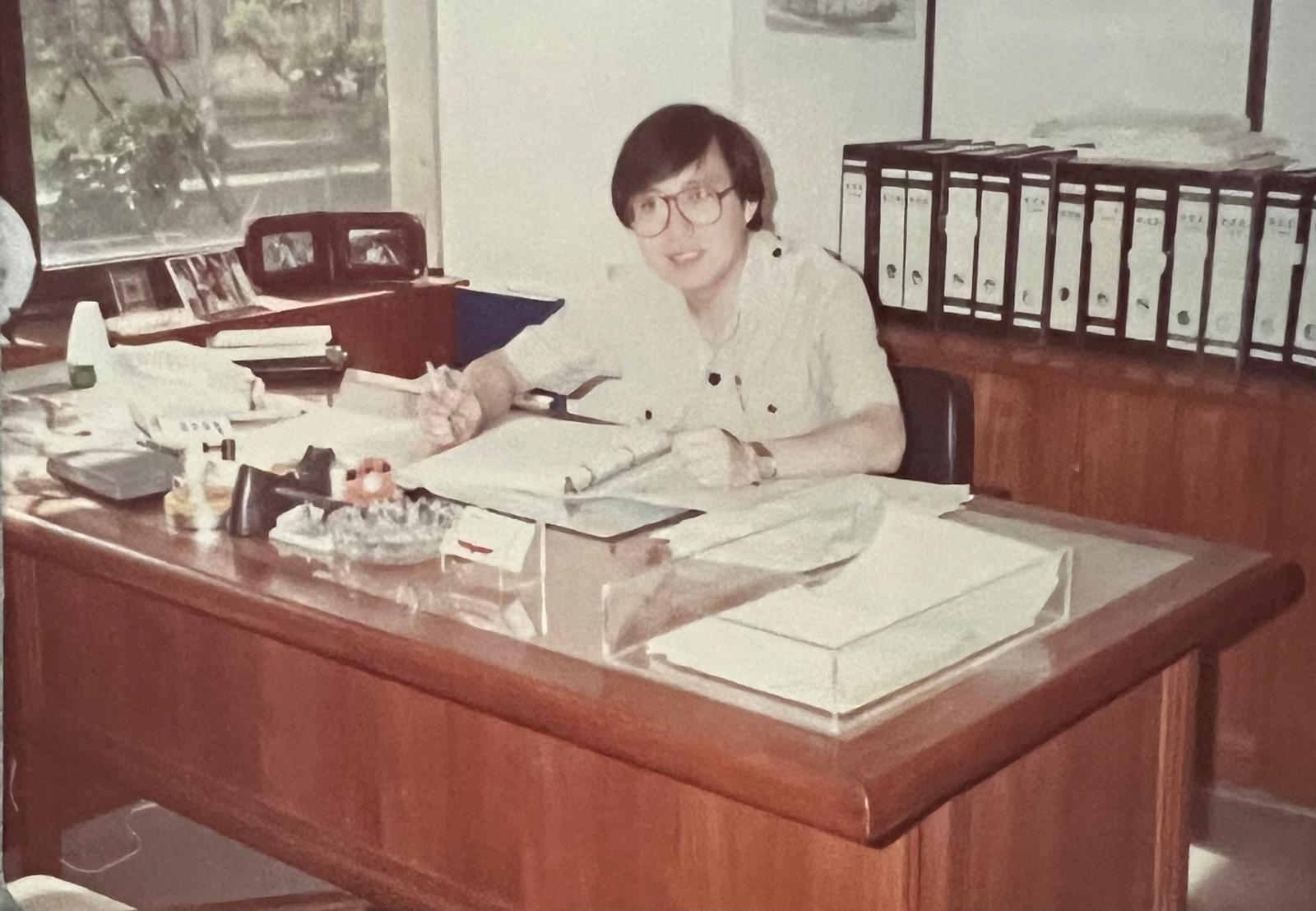

1985年陳校友創辦富邦航運,經過四十年的營運和發展,現在已經是一所立足香港、面向全球的跨國公司,在內地多個城市及美國洛杉磯和紐約等地均設有分公司。原來驅使他創業是因為行業上的不平等情況,「入行後專注於美國航運業務,打工十多年後,好不容易晉升至管理層,在一家美國船公司擔任港澳地區業務總經理,後來總公司卻派來資歷較淺的美國人做我的上司,公司提議我到Dallas或Denver工作,但深感這些地方的發展遠遠不及香港,於是孤注一擲出來創業。」

始終資本有限,如果要創立一間船公司,單是買船已所費不菲,還要處理入油及維修保養等,陳志新想到無船承運的途徑,「簡單來說,就是船公司與運貨人之間的代理,我們作為船公司的銷售代理,有人需要運貨就協助他們安排輪船,形式類似大家去旅行也未必會直接找航空公司,而是通過代理購買機票一樣;始終輪船載貨量不足會虧本,我們為船公司介紹客源,彼此互惠互利。這樣做不單有效降低成本,加上當時提供同類型服務的中介公司並不多,富邦得以生存下來。」

回顧公司成功之道,陳校友說秘訣在於具備前瞻性,「做生意離不開學習、膽量和見識,前者我在船公司工作時,不停吸收所有行業知識,特別是美國聯邦海事委員會(FMC)對入口貨物有極其嚴格的審批,每個細節都要巨細無遺填報,中間亦牽涉大量法規,有了這些知識令我們創業的速度快了很多;至於膽識,是要敢於做些別人不做或很少人做的生意,那時候本地沒有太多人做船務代理,唯有一邊摸索一邊嘗試,我們更看準內地經濟發展加速,長遠而言潛力巨大,於是率先到上海開設第一個聯絡處,後來中港簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)後,我們亦是首幾間取得中國商務部相關證書的公司,正因為有前瞻性,及早發展大陸市場,去了內地十多個城市發展,才有今天的成績。」

對於未來香港航運的發展方向,陳志新說喜見國家明確支持香港發展高增值海運服務,「政府2023年公布《海運及港口發展策略行動綱領》,提出十大策略和三十二項具體行動措施,足見國家和香港政府對行業的支持。不過製造業早年北移內地,貨物亦由香港轉移到中國這個世界工廠,確實要認真考慮本地港口在供應鏈中未來所擔當的角色。」

對於想入行的師弟及師妹,他認為中大人要「肯搏肯捱」,以及肯嘗試到內地發展,「航運永遠不會衰落,只是看需求轉移到哪個地方,內地機會仍然十分多,香港人具備國際化視野及靈活性,到內地發展依然很有優勢。如果想入行,建議先到船公司工作,學懂所有與船運相關的知識,包括法律、保險等各方面的範疇,由於航運涉及的層面太廣,每個環節也能化為商機,我見過很多人專攻其中一個細小的範疇,已足夠成為一門大生意,努力研究定必有所回報。」

訪問原文:《中大校友》季刊第一百二十一期.中大校友事務處 2025

網上閱讀《中大校友》3月號

pdf版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/202503/pdf/CUAM_202503.pdf

揭頁式ISSUU版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/issuu/