Please click HERE for the English version

「咕嚕肉就是咕嚕肉,本質不能變,不能把它煮成糖醋排骨,但可以轉用健康的烹調方法,或設計打卡式的精緻擺盤。」杜詠心(16逸夫中醫學)以此妙喻粵劇的傳承:必須保留傳統精髓,同時也要與時代接軌。她四歲初踏粵劇台板,從最初視粵劇為課外活動,到矢志不渝的藝術追求,即使考獲註冊中醫師資格,依然堅持粵劇之路,足見她對這門傳統藝術的熱愛。她認為粵劇和中醫皆為傳統行業,需要努力去傳承,如何在時代洪流中尋找定位,是她不斷反思的課題。

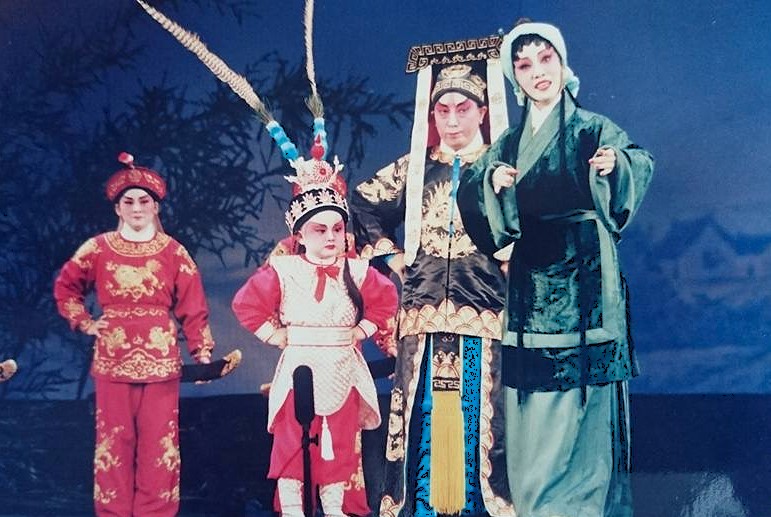

杜詠心的母親是粵劇迷,現時是八和會館副主席;她三歲起已隨母親觀看粵劇,耳濡目染下產生了濃厚興趣。當得知母親籌備演出時,她主動請纓參演。「現在回想,難得一班職業老倌願意讓我上台,就這樣我四歲時在尖沙咀文化中心首次演出《白兔會》的咬臍郎。大人比我還緊張,生怕我怯場。演出時我果然一度忘記台詞,竟然在台上大聲求助,惹來哄堂大笑。」

七歲時,杜詠心正式拜名伶李龍為師,專工生角,利用課餘時間學習粵劇基本功。然而,就讀於國際學校的她,不諳中文,初學粵劇頗為困難。「學粵劇其中一個最大收穫是中文進步了,讀劇本也讓我認識許多中國詩詞和典故,學到不少粵劇以外的知識。」

杜詠心的成長階段一直兼顧學業及粵劇,曾考慮報讀大學有關文化藝術的本科課程,但因對師傅和家人的承諾而打消了念頭。「師傅認為除了粵劇,我必須完成正規學位教育。我的哥哥和姐姐也是律師,家人希望我也擁有一項專業資格。」

她對中國文化的興趣也延伸至醫學領域。小時候家人常帶她看中醫,激發她對這門學問的好奇心,主動向醫師查問考取專業資格的途徑,唯一擔心自己中文程度不足。她坦言,報讀中醫的另一個原因是不捨離開粵劇界,留港讀中醫便成了順理成章的選擇。2010年,她以「拔尖」方式入讀中大中醫學。由於中文基礎較弱,她一年級時感到學習有點吃力。「例如學中醫基礎理論,包括五行、陰陽、相生相剋等概念,之前略有聽聞,但完全不知所以。許多中文字我會看和讀,但不會寫,上堂寫筆記困難重重,幸好有同學熱心幫忙。」

入學前,杜詠心以為難以在中大裏找到粵劇同好,結果發現不少中醫學院、中文系和音樂系學生都喜愛粵劇。她還選修了粵劇導賞的通識教育課程,從不同角度研習粵劇,這為她帶來新啟發,意識到粵劇不僅是一門表演藝術,更承載着歷史、文化與社會的意義。

中大畢業後,杜詠心並未選擇行醫,而是繼續追尋粵劇夢想,家人難免有點意見。「粵劇演員講究體力和經驗累積,二十年後才重新入行,一定較困難。相反,我相信三、四十歲才開始行醫也可行,所以決定先全職投身粵劇界。家人雖沒有明言反對,卻建議我當兼職中醫師。但我希望以努力和堅持,證明自己並非鬧着玩。幾年後,開始有點成績,家人也慢慢支持我的決定。」

2019年,杜詠心遙距修畢一個意大利「藝術及文化管理學系」碩士課程,現時除了幕前演出,也從事編劇、導演、舞台監督等多線發展,夢想是擁有自己的創作團隊。「經常有人說粵劇是夕陽行業,我希望和志同道合的人組成團隊,一起探討怎樣在保存傳統的同時,注入新元素和生命力,讓粵劇跟上時代步伐。」她認為粵劇的「唱、做、唸、打」表演手法、曲牌體和板腔體的音樂結構,以及鑼鼓等是不可或缺的,部分元素則可因應時代作出調整。「故事可突破談情說愛或報仇雪恨的傳統格局,編寫宮鬥、偵探等現代流行題材。傳統粵劇一般長達四、五小時,現時興起的中篇劇或小劇場,大約90至120分鐘。舞台效果也可現代化,或作出群體舞台調度,相信效果不錯受到歡迎。」

自2009年粵劇成為香港首項世界級非物質文化遺產後,杜詠心觀察到當中轉變。「近年粵劇逐漸融入學校教育,成為中文科和音樂科的教材。以前到學校推廣粵劇,學生大多面無表情或打瞌睡,但近年學生的反應變得正面,這種轉變彷彿打破了一道隔閡。我感到許多學生就算不喜歡粵劇,也不會排斥,不同的表演藝術有共存的空間。」她近年積極參與多項跨界表演,開拓了對粵劇表演的新視野。「一些業界習以為常的東西,原來在行外人眼中是很奇怪的,例如粵劇戲服款式的由來、咬字不同等。這讓我體會到推廣粵劇時,在不影響傳統下,能否作出微調和解說,讓大眾明白及接受。」未來她希望善用網上視頻平台作推廣,或與網紅聯合製作富創意的線上互動內容,以喚起年輕人的參與感。

《中大校友》人物專訪短片:https://youtu.be/kHdzW81wrOk

訪問原文:《中大校友》季刊第一百二十一期.中大校友事務處 2025

網上閱讀《中大校友》3月號

pdf版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/202503/pdf/CUAM_202503.pdf

揭頁式ISSUU版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/issuu/