Please click HERE for the English version

問:區校友自小對音樂已產生興趣,最終卻選修中文而不是音樂系,為什麼?選擇逸夫有特別原因嗎?有什麼難忘的人和事?

答:爸爸喜歡古典音樂及歐西流行曲,時常在家中播歌,小學開始對音樂產生興趣,跟隨老師學習鋼琴和唱歌。入讀中大沒有選修音樂,因為我對中文興趣更大,記得小一已參加朗誦比賽,後來參加演講及辯論,對語文有濃厚興趣,覺得了解語文是很重要的事情,而自己又掌握到語文及當中的思考方法,所以選擇中文系。至於選書院,純粹是因為逸夫當時是新書院,反正家住沙田,一定沒有宿舍,所以書院提供多少宿位並不在考慮之列。我跟書院的連繫是週會,大講堂其實是很吸引的地方,因為有表演台設計,中學肯定沒有這種規模的演講廳,很珍惜每次能聽到不同專家演講作出分享。書院以外,中大令我最難忘的是通識,可以修讀主科以外的科目,並結識到其他不同學系的同學;當然中大辯論隊也是難忘回憶,完全突破了原有的知識及思考,對我來說很有啟發性,加上師兄師姐回來教我們怎樣進行辯論,他們會分享在各自行業的經驗,回想起來,某程度是我參與的首個「師友計劃」。

問: 畢業後區校友從事藝術行政工作,是怎樣與維也納兒童合唱團結緣?

答:臨近畢業五月打開報紙,看到有京劇文化組織招聘就去應徵,當時要做《白蛇傳》作為回歸表演,來自國內四個城市的二百多位藝術家來港演出,作為新人要面對二百多位藝術家,去火車站迎接及帶他們入住酒店,忽然間成為他們的聯絡人,開始了藝術行政工作,至今沒有離開過這個行業。我向來喜歡籌辦活動,很高興首份工作就與中國文化有關,記得演出時負責控制字幕,演員用方言演唱,本來我是聽不懂的,幸好還有點音樂感,於是把握綵排時間去聽他們的分句,總算順利完成。後來轉到其他工作,又輾轉成立公司接洽活動統籌工作,2001年維也納兒童合唱團來港巡迴演出,要物色本地公司做節目策劃,結果我的公司中標,與維也納兒童合唱團結緣。

問: 起初只是安排維也納兒童合唱團來港演出,後來如何演變成在香港成立音樂學院?

答:維也納兒童合唱團並非只是合唱團,他們本身是一間學校,有很健全的教育體系,如何用音樂去發展學生各個方面的潛能,包括待人接物及組織能力,是對於全人教育的理念最徹底不過的實踐。尤其是維也納被稱為音樂之都,如果在香港的學生有機會可以接觸或者參與實在是太值得。於是便寫信給總監,問他們下次來港時能否舉辦工作坊,結果他們應允來舉辦兩星期的工作坊,不足半天報名已爆滿。後來每隔一段時間就邀請他們的老師來港,然後有一天問他們要不要在香港設立比較固定的訓練場景,所以就有了音樂學院那個概念,也是這間五百年歷史的學校首個海外駐點,由他們派老師來港培訓香港的老師團隊,去不同學校和機構,以維也納音樂學校課程為藍本,為本地學生提供訓練。

問: 依你所見,音樂教育對小朋友的成長有什麼幫助?

答:我經常說,音樂應該是一個人學習首要或者最基本的原則。我相信只要將現在音樂界分散了的資源組織起來是可以很有突破性的。所以我近年創立KALOS音樂文創平台,賦能年輕音樂家,協助他們與同輩、前輩、海外業界連結。其實音樂訓練本身是極具創意的領域,如果加入企業家精神(entrepreneurship)的訓練,真的能釋放他們的潛能,發揮很大功用。

問:2017年區校友已加入逸夫書院校友會,是什麼推動你去回饋母校?中大60周年校慶,你擔任馬友友訪問活動工作組顧問,可否分享整個過程?

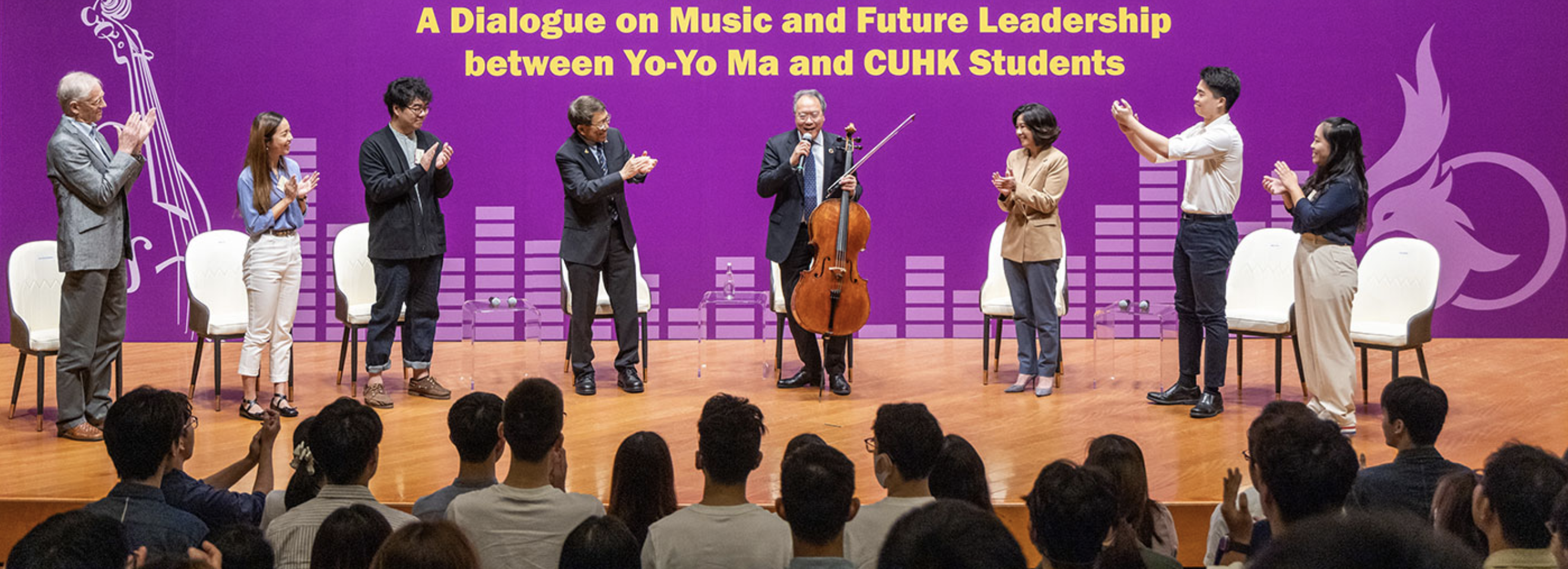

答:校友會是我最喜愛的地方,這裡是我的家,開心認識了一班校友,大家擁有共同的書院回憶,一起籌辦活動那份感情和團結是很感動的,眼見大家都忙,但又在校友會做了很多工作,自然想出一分力。最初是校友事務處聯絡我的,也感激他們主動找我,讓我們知道有服務母校的機會。60周年校慶時,校友組織要負責一些節目,作為逸夫校友會會長當然要去開會,大家知道我熟悉音樂產業,決定將音樂會的工作交予給我。最初決定邀請馬友友時,我重新翻閱了家中《我的兒子馬友友》這本書,再從資料搜集過程中知道他是創校校長李卓敏的外甥,中大30周年校慶更獲頒榮譽文學博士學位,開始考量他與中大的淵源能否成為加分原因,我幾乎肯定他不會來單獨表演,我們可以提供最大的場景是與香港管弦樂團合作,樂團剛巧也慶祝50周年,因此雙方對音樂會也有莫大期望。直至馬友友確認於香港文化中心表演,最難得是邀請到他回中大一趟,讓他來校園近距離與學生互動;到最後真的成事,我興高采烈與馬友友團隊協調,校友事務處就忙於在學校做總綵排,學生事務處找到學生代表,再由教授訓練學生對答,學校上下一心去完成整件事,作為校友是特別感動的。

訪問原文:《中大校友》季刊第一百二十二期.中大校友事務處 2025

網上閱讀《中大校友》6月號

pdf版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/202506/pdf/CUAM_202506.pdf

揭頁式ISSUU版本:http://www.alumni.cuhk.edu.hk/magazine/issuu/